0

发表咨询在线!

發布時間:2018-07-30所屬分類:科技論文瀏覽:1262次

摘 要: 摘要:通過對安徽區域地電阻率臺站觀測資料進行全面分析整理,根據連續率、完整率、月精度等指標綜合評價了觀測數據質量,歸納總結引起地電阻率變化的主要干擾因素,并提出了改進措施和技術方案,對進一步提高觀測資料質量具有一定的參考意義。 關鍵詞:地電

摘要:通過對安徽區域地電阻率臺站觀測資料進行全面分析整理,根據連續率、完整率、月精度等指標綜合評價了觀測數據質量,歸納總結引起地電阻率變化的主要干擾因素,并提出了改進措施和技術方案,對進一步提高觀測資料質量具有一定的參考意義。

關鍵詞:地電阻率;觀測質量;影響因素;技術措施

0引言

利用地電阻率的變化可探測到地球淺層巖石介質的電學屬性隨時間的變化,其異常變化可用于地震監測預報。自1966年河北邢臺MS7.2地震后我國開始了地電阻率觀測,目前已形成了由近百個定點連續觀測臺站組成的地電阻率觀測網。經長期觀測實踐,地電觀測技術、方法理論研究等方面都取得了顯著進展,并在大地震、中強地震前多次記錄到突出的中短期地電阻率異常[1-3],為有效預測地震提出有力的依據。

安徽省自1972年開始陸續建設地電阻率臺站,隨著“九五”、“十五”、“十一五”項目的實施,所有臺站均為數字化觀測,經過多年連續觀測,已積累大量的觀測資料,也積累了一定的數據分析經驗,在地震監測、預報和科學研究等方面發揮了重要作用[4]。為提高安徽省現行地電阻率觀測臺網的監測水平,準確地掌握數據觀測質量狀況、有效地識別和排除干擾已成為一項必要工作。本文歸納了引起地電阻率變化的干擾因素及相關的改進技術措施,對認識地電阻率正常變化、識別異常變化以及提高資料觀測質量具有實際應用價值和參考依據。

1地電阻率臺站觀測概況

經過40多年的發展,目前安徽省地電阻率臺網已擁有了合肥、黃山、安慶、蒙城、嘉山、合肥形變6個數字化觀測臺站。建設初期,臺站主要使用DDC-2型人工觀測儀器,經陸續改造臺站觀測系統、升級觀測設備,現觀測儀器統一使用中國地震局地殼研究所研制的ZD8M地電儀,觀測周期為每小時測量一次。

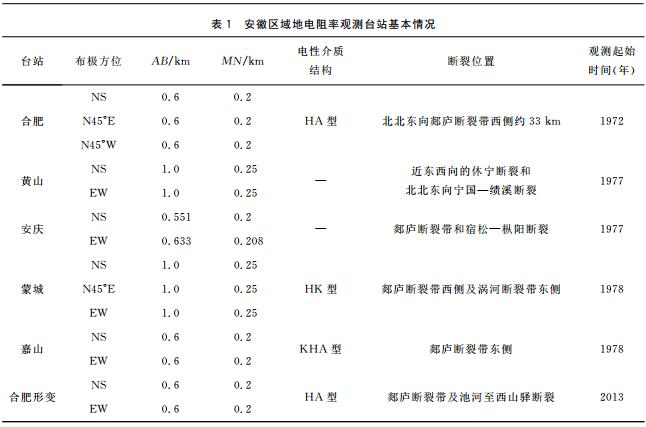

地電阻率觀測裝置均采用四極對稱布極,電極為鉛板,外線路采用絕緣線架空方式。不同臺站供電極距分別為600~1000m,測量極距200~250m,供電電極和測量電極埋深約2m左右,各觀測臺的基本信息如表1所示。

絕大多數臺站沿郯廬斷裂帶分布,構造活動比較活躍的地區,基礎資料完備,數據觀測質量較好,在利辛MS4.9、九江MS5.7、安慶MS4.8等地震前均有較好反映[5],對郯廬斷裂帶中南段震情監視起到重要作用。

2觀測資料質量分析

2.1連續率和完整率

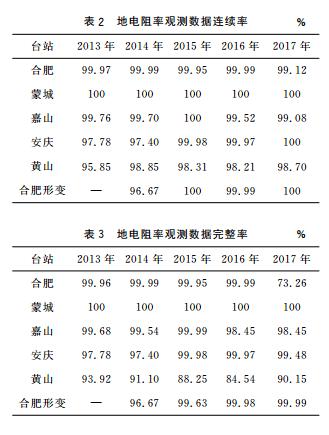

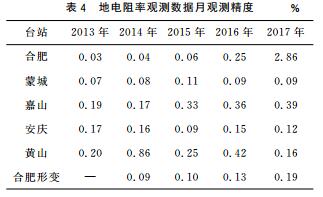

目前,數據的連續率、完整率是前兆各學科觀測數據質量評估比較通用的指標,連續率是以觀測系統未經任何處理的原始數據為統計對象,可以反映觀測系統的運轉狀態;完整率的統計對象是預處理數據,即按照學科要求經過相應處理后的數據,反映有效數據的連續性。對2013—2017年安徽地區地電阻率觀測數據的連續率和完整率分別進行了統計(表2~3)。

從表2可知,除黃山臺以外各臺站觀測系統連續率均值在99%以上,達到較高水平,表明儀器穩定性好,觀測系統運行正常。安慶臺自2014年數字化觀測后,連續率有所提升。由表3可知,大部分臺站完整率與連續率相差不大,表明數據較為穩定,粗差現象較少。其中,蒙城臺連續5年的連續率、完整率均為100%,黃山臺因場地施工干擾導致連續率、完整率偏低;合肥臺自2017年以來因地鐵干擾造成數據錯誤和缺測增多。

2.2觀測精度

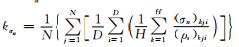

利用月精度(相對標準差)評價地電阻率觀測的噪聲水平,檢驗觀測結果的內在質量[6]。每天每個測道的小時相對標準差的日平均值為日相對標準差,每月所有測道日相對標準差的平均值為月相對標準差,kσn計算公式為

式中:N指臺站的測道數,D指當月的天數,H是1天中小時觀測數據的個數;(σn)kji是當月第j測道、第i天、第k小時地電阻率測值的均方差,(ρs)kji是當月第j測道、第i天、第k小時地電阻率測值。

由統計2013—2017年觀測數據月精度的計算結果(表4)可知,蒙城臺、合肥形變臺、安慶臺資料內在觀測精度均達到較高水平。嘉山臺自2015年起月精度逐年變差,與外線路老化漏電有較大關系;黃山臺測區內2014年7月開始建設居民小區,導致資料觀測精度較差,小區建成后月精度趨于穩定;合肥臺自2017年合肥市地鐵通車后,觀測精度已不能滿足地電觀測規范要求。

3主要干擾

3.1外線路漏電

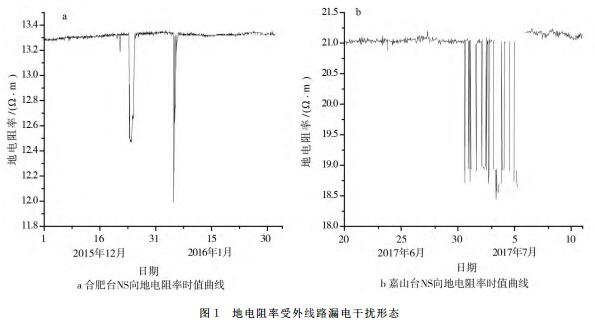

當外線路、線間不同部位漏電時,產生的漏電電流都會附加到測量電流中,從而引起測值超出穩定背景值范圍變化,有時甚至無法觀測。漏電會導致觀測資料精度大大降低,數據往往出現大的尖峰。合肥臺和嘉山臺外線路存在氧化、破損、接頭多等問題,遇到惡劣天氣易引起線路局部漏電,典型事件記錄見圖1。合肥臺2015年12月23—25日、2016年1月4—5日有降雨,NS向地電阻率2次因線路漏電出現大幅度下降變化,變幅分別達到6.3%、10.2%,降雨停止后數據逐漸恢復正常(圖1a);嘉山臺2017年7月1—2日EW向地電阻率因線路漏電發生數據突變(圖1b),最大變幅達到12.8%,更換破損線路后,數據恢復正常。

3.2場地環境干擾

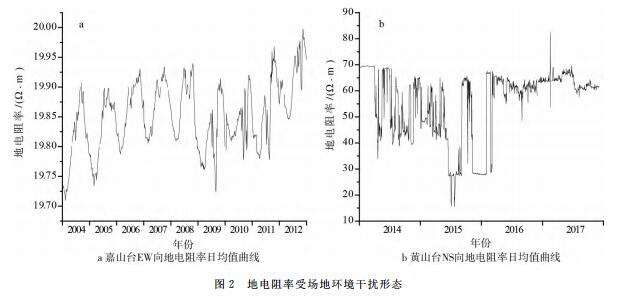

隨著社會經濟的發展,臺站周圍生活設施干擾和電磁干擾的日益增多,如周邊農田大面積灌溉、地下金屬管線敷設、高壓直流輸電線、場地施工、直流用電系統等均會對地電觀測造成不同程度的影響。目前安徽嘉山臺、黃山臺和合肥臺地電阻率受場地環境干擾嚴重,嘉山臺于2008—2009年測區西北部搭建鋼架廠房,數根金屬鋼管埋于地下,埋設約2m,輔以鋼筋混凝土柱支撐,埋設地距離西向供電測線A3電極僅有1m。

從2009年開始EW向地電阻率年變形態出現畸變,突跳、臺階變化增多(圖2a)。黃山臺自2014年7月以來地電測區及電極附近有大規模居民小區建設施工,大范圍地基挖掘及建筑施工使得地電阻率數據長期呈現毛刺、臺階現象(圖2b)。

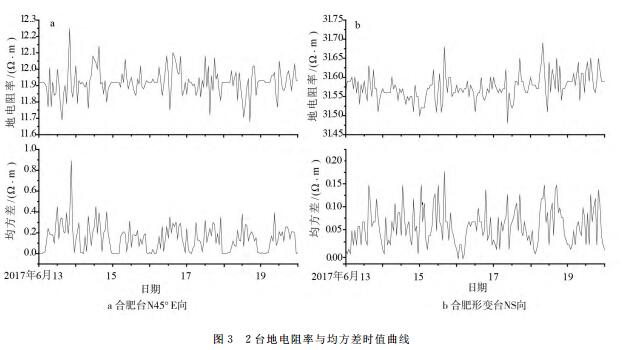

合肥臺距離合肥市地鐵2號線直接距離為830m,地鐵2號線于2017年6月空載試運行后,合肥臺地電阻率觀測受到嚴重干擾,出現大幅度、高頻次突跳變化(圖3a),較正常背景值變化高達2%~6%,均方差增大20%,在地鐵停止運行時段(00—05時),地電阻率數據比較穩定光滑。合肥形變臺距地鐵2號線直線距離為19.2km,在地鐵運行時段地電阻率變化形態與合肥臺受地鐵干擾形態一致,幅度達到0.5%~1.5%,均方差顯著增大表明測值精度減低(圖3b)。

3.3降雨干擾

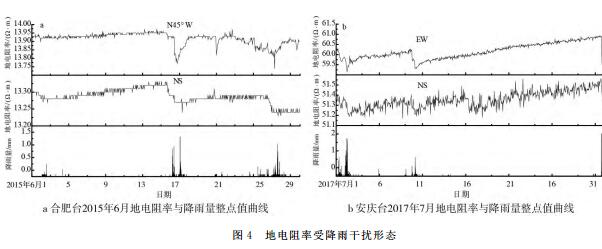

降雨對地電阻率的影響分為2種,短時強降雨對地電阻率引起即時變化效應;連續降雨天氣時地電阻率的影響表現為持續下降變化,雨后隨著地面慢慢變干,測值又逐漸回升。

圖4給出了合肥臺、安慶臺受強降雨影響引起的數據變化,從圖4看出測值下降與降水時間比較同步,變化形態多為下降—緩慢上升,下降幅度與降水量大小有關。因臺址條件和區域氣候不同,各臺站對于降水后的數據變化形態、幅度也各不相同,即使同一臺站不同測向也存在差異。

3.4年變干擾

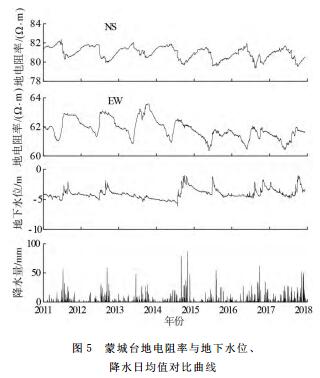

蒙城臺存在規則的年變形態,幅度在2.5%左右。這種年周期性的變化,是非應力—應變因素變化引起的干擾,與地震無關,習慣稱為年變干擾。年變化物理成因主要來自于地電阻率測區探測范圍內地下水中潛水水位的動態變化,與表層降水及地下水位等氣象因素密切相關[7]。

經過對蒙城臺地電阻率與同期地下水位資料的對比分析(圖5),看出該臺年變化隨伴地下水位升降而產生,而地下水位主要靠當地降雨的補給。每年6—8月強降水時段,地下水位得到降水的補給,水位持續上升,NS向地電阻率隨之下降,EW向隨之上升;春、冬季水位較低時,NS向地電阻率達到高值,EW向地電阻率則達到低值。

4提高觀測質量的技術措施

4.1外線路維護與改造措施

外線路由于線路長,布極周圍環境復雜,且線路節點多,易松動,經日曬雨淋及氧化后容易破損。外線路的布線設計、保養、定期檢查以及排除漏電是提高資料內在質量的關鍵所在。

經過多年經驗總結如下:①為了避免漏電干擾,供電極引線與測線引線的接頭應懸空,并套上熱縮管或加裝保護盒,且接頭不應承受拉力;②調整供電線和測量線的位置,將供電線集中在左側,而將測量線換到右側,加大2種線路間的距離,盡量避免相互間的電磁影響;③增加外線路巡檢次數,對嚴重老化線路應進行改造、更換,保證線路中間無接頭;④線路切勿掛在鋼索上,鋼索與電桿之間沒有絕緣,這就在測區中人為地形成多個聯通的接地點,影響到人工電場的分布,當接地條件改變時造成觀測結果變化,特別是降雨會出現地電阻率測值的大幅度變化。

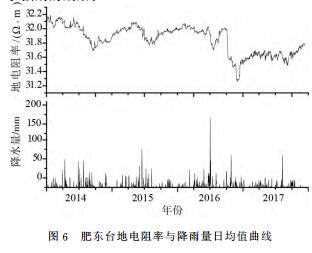

合肥形變臺外線路直接掛在鋼索上,雨后絕緣性降低。2016月9月24日至11月18日合肥形變臺對鋼索線加裝拉緊絕緣子(瓷瓶),改造后外線路絕緣電阻大于500MΩ,大大降低了漏電隱患。

由圖6看出,安裝拉緊絕緣子期間導致NS向地電阻率出現持續下降變化,變幅達1.10%,11月底地電阻率處于小幅度年變上升并逐漸趨于平穩;2017年的年變幅度比往年均值(1.23%)減小了0.41%,與同期降雨資料做對比分析,發現受降雨影響下降幅度也顯著減小,表明改造線路后絕緣程度升高,達到了預期的效果。

4.2改進觀測方法的技術方案

根據以往方法實驗和研究成果[8-9],本文針對測區環境干擾提出一些抗干擾措施和建議,為有針對性提升安徽省地電阻率觀測質量提供技術參考和方案。

1)采用交流地電阻率觀測方式:合肥臺距離地鐵2號線約830m,地鐵漏電電流的影響相對埋深基本可以看作是遠場干擾,因此深埋電極觀測對于減小地鐵漏電影響基本沒有意義。為有效地抑制地鐵運營等各種雜散電流的影響,可行的方法是對合肥臺采用交流地電阻率法觀測系統,供電頻率應避開地鐵干擾頻段范圍。目前國內地震前兆觀測僅在江蘇江寧等臺做過交流與直流地電阻率觀測對比試驗,取得了較好的效果,但還沒有專門的觀測系統。隨著地電阻率交流觀測方法的深入研究和觀測系統的穩定,預期該方法能夠彌補目前直流地電阻率觀測系統抗地鐵干擾能力的不足。

2)采用井下地電阻率觀測方式:黃山臺地電布極區內建設居民小區,受周邊環境限制應采取深井觀測,將地表的電極裝置深埋在地下一定深度,在地下水平向開展對稱四極的地電阻率觀測和垂直方向地電阻率觀測,從而緩解地電觀測與地方經濟建設用地的矛盾,有效抑制和減小了地面的施工、降雨等干擾,提升觀測質量。

3)深埋電極方式:嘉山臺EW向A3電極距離鋼架廠房僅有1m,為提高數據精度應避開鋼架埋設位置,把電極往西遷移20~50m,并采取深埋電極,將大大減少表層電阻率的影響,對抑制降雨、金屬管道等干擾較為有利;安慶臺EW向電極在雨后泡水,可埋設電極在含水層以下。

4.3數據處理方法

4.3.1地鐵運營時段數據處理

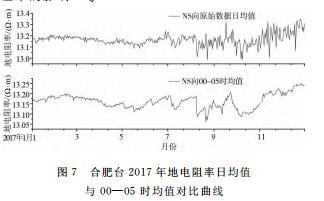

嘗試采用軌道交通停運期間的整點均值替代日均值方法,來達到降低地鐵干擾的目的。

以2017年合肥臺地電阻率觀測資料為例,繪制每日地鐵未運營時段(00—05時)整點均值曲線,與原始日均值曲線進行對比(圖7),兩者變化趨勢基本一致,經計算2條曲線的月相關度,最高為0.985,最低為0.553,平均0.769,故認為夜間數據均值取代日均值進行資料分析是可行的。

4.3.2消除降雨影響處理

合肥臺地電阻率年變形態為“冬高夏低”,與降雨分布較為一致。降雨對地電阻率的影響比較復雜,不僅有一定的即時效應,還存在一定的時間滯后效應,利用褶積濾波法可以較好地去除降雨對地電阻率的影響[10]。

gongshi2

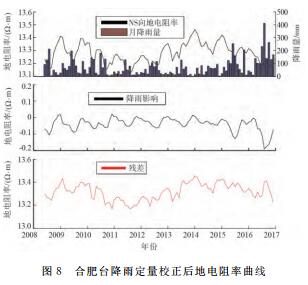

通過Matlab軟件對2008—2016年合肥臺降雨量對NS向地電阻率的影響值進行多元回歸計算,其結果如圖8所示

當去掉降雨量的影響后,地電阻率相對穩定一些,年變幅度減小,但仍存在一定的趨勢性變化;還可以看出2015—2016年降雨量明顯比往年增多,使得地電阻率影響量值也顯著增大,對消除降水影響后期間地電阻率趨勢下降變化有所抑制。

4.3.3消除地下水位影響處理

蒙城臺地電阻率年變化伴隨地下水位升降而產生,兩者變化對應較好,計算2000—2016年NS、N45°E、EW向地電阻率與地下水位的相關系數達到0.763、0.725、0.638,說明地電阻率觀測與地下水位是顯著相關的。采用一元線性回歸分析方法對水位進行定量消除,利用蒙城臺水位、NS向地電阻率日均值參量擬合出地電阻率值,線性公式為y=-0.6462x+79.113,然后計算出實測觀測值與擬合值的殘差,并將所選時間段殘差值繪制曲線(圖9),消除水位影響后的年變化幅度明顯減小。

5結論

安徽區域地電阻率觀測資料的整體連續率、完整率較高,觀測系統穩定、可靠,數據內在精度達到較高水平,除黃山臺和合肥臺以外均能夠滿足分析預報使用的要求。黃山臺數據質量較差,月精度指標不合格,合肥臺自2017年以來數據粗差和缺測增多,資料可用性顯著降低。經分析得知場地環境、觀測裝置運轉狀況(如觀測線路絕緣及線路接觸情況)、線路定期保養和維護檢查、降水等都是影響觀測資料精度的主要因素。其中線路漏電干擾會造成數據嚴重失真,按照電磁觀測規范的技術要求對線路做相關檢查和改造,排除后干擾隨之結束。場地環境干擾對地電阻率觀測的影響不容忽視,會導致觀測精度降低,甚至使數據失去使用價值,根據現有觀測技術可采用井下地電阻率觀測和深埋電極方式提高抗干擾能力,對場地施工、地下金屬管道、降雨等表層干擾有較好的抑制效果。

合肥臺受地鐵干擾影響,數據離散度顯著增大,精度降低,目前針對抑制地鐵干擾的交流地電阻率觀測仍處于試驗階段,數據處理可采用地鐵非運行時段的觀測數據。地電阻率中長期變化和年變化主要是降雨量和地下水位引起的,異常識別過程中,應當選用褶積濾波法和相關分析法去掉相應干擾。本文從觀測系統改造、改進觀測方法、數據處理方法等方面介紹了提高地電阻率觀測質量方面的一些技術措施和建議,可供地電阻率觀測工作者借鑒參考。

參考文獻:

[1]王志賢,汪志亮,趙成達,等.地震地電阻率前兆異常特征及其機理研究[J].華北地震科學,1993,11(2):75-82.

[2]杜學彬,譚大誠.地電阻率1年尺度異常時空叢集現象與地震活動性[J].中國地震,2000,16(3):283-292.

[3]錢家棟,馬欽忠,李劭秾.汶川MS8.0地震前成都臺NE測線地電阻率異常的進一步研究[J].地震學報,2013,35(1):4-17.

[4]何康,鄭兆苾,劉澤民.安徽省地電監測能力綜合評價[J].地震地磁觀測與研究,2007,28(3):62-66.

[5]何康,程鑫,李軍輝,等.安徽省數字化地電阻率干擾與短臨異常研究[J].地震地磁觀測與研究,2010,31(4):86-91.

[6]劉春國,李正媛,呂品姬,等.數字化地震前兆臺網觀測數據質量評價方法[J].中國地震,2017,33(1):112-121.

[7]錢家棟,陳有發.地電阻率法在地震預報中的應用[M].北京:地震出版社,1985.

[8]田山,劉允秀,聶永安,等.地震地電阻率觀測改進方法研究———電測井技術的移植應用與數值模型分析[J].地震學報,2009,31(3):272-281.

[9]張宇,張興國,王蘭煒,等.新型地電阻率交流觀測系統研究及江寧臺觀測試驗[J].地震學報,2016,38(5):807-810.

[10]張學民,王志賢,臧明珍,等.降雨對地電阻率干擾的分析[J].華北地震科學,1996,14(4):71-75.

声明:①文献来自知网、维普、万方等检索数据库,说明本文献已经发表见刊,恭喜作者.②如果您是作者且不想本平台展示文献信息,可联系学术顾问予以删除.

SCISSCIAHCI